Dass auch die Geschichten jener Werke, die sich nicht mehr im Sammlungsbestand eines Museums befinden für die Provenienzforschung relevant sein können, zeigt das vorliegende Beispiel des ehemals (von 1927 bis 1940) zum Bestand der Wiesbadener Gemäldegalerie gehörenden Gemäldes von Max Slevogt.

Abgegeben im Tausch

Seit März 1940 befinden sich die Gemälde „Bildnis des Herrn Deinhardt“ von Simon Meister sowie Johannes Lingelbachs „Rast vor der Schenke“ in der Sammlung des Wiesbadener Museums. Beide Werke waren bereits Gegenstand von Recherchen zur Provenienz. Während für das Lingelbach-Gemälde die Herkunft bislang nicht vollständig geklärt werden konnte, lässt sich für das Bild von Simon Meister ein NS-verfolgungsbedingter Entzug mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen. Da die Werke gemeinsam im Tausch gegen ein Bild von Max Slevogt aus dem Bestand der Gemäldegalerie Wiesbaden erworben worden waren, lag ein wichtiger Fokus der Recherchen auf der Rekonstruktion des Erwerbskontextes und damit auch auf der Objektbiografie des weggetauschten Gemäldes.

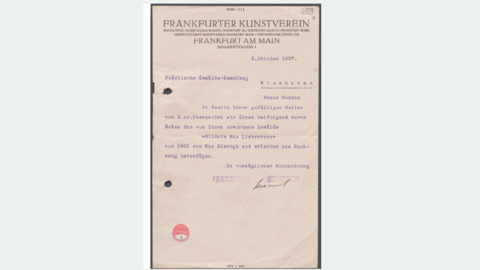

Das Tauschgeschäft war im März 1940 mit der Wiesbadener Kunsthandlung Wilhelmine Heinemann Wwe. erfolgt, die im Gegenwert für die beiden Bilder das „Bildnis des jüdischen Malers Max Liebermann, von Slevogt gemalt“, erhalten hatte. Wie Hermann Voss‘ Schreiben an den Oberbürgermeister zur Genehmigung des Tauschs weiter zu entnehmen ist, handelte es „sich hier um ein Bild, das schon des Dargestellten wegen nicht ausstellungsfähig ist, und künstlerisch keinen allzuhohen [sic] Wert besitzt, da es auch für Slevogt wenig charakteristisch ist“.

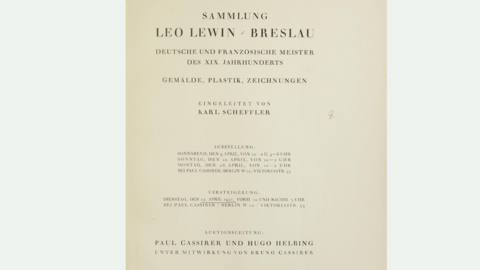

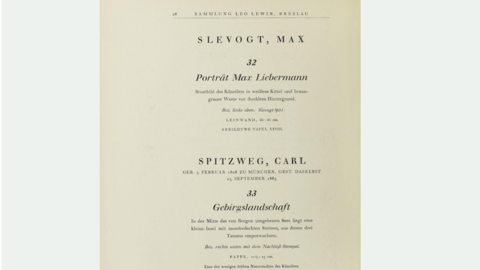

Das signierte und auf 1901 datierte Gemälde Slevogts hatte zuvor zur Sammlung des Breslauer Kaufmanns und Kunstsammlers Leo Lewin (1881 – 1965) gehört. Im April 1927 musste Lewin angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten Teile seiner Sammlung – darunter auch das „Bildnis Max Liebermann“ - bei Paul Cassirer und Hugo Helbing in Berlin zur Versteigerung geben. (Abb. 1, 2, 3)